これから出産を迎えるママも、産後すぐのママも、我が子の名前を何にするか、あれこれ思い悩んでいることと思います

そして、

「名前を考えたはいいけど、何か命名イベントってするの?」

という疑問もあるのではないでしょうか

赤ちゃんに名前を授けるイベントはもちろんあります!

ずばり、「お七夜」です

お七夜は、赤ちゃんが産まれて7日目をお祝いするとともに、名前を授け、今後の健やかな成長を祈るイベントです

では、お七夜をどんな風にやるのか、内容と流れを見ていきましょう!

お七夜でやることリスト!

「リスト」というとなんだか大げさですが、あまり内容は多くありません

それに、全部をやりきる必要もありません

家族の要望や事情にあわせて、やりやすいものを選んでカスタマイズしちゃいましょう

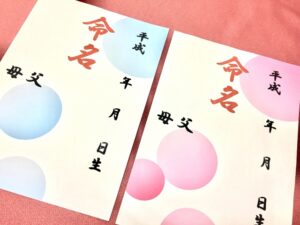

命名式

まずはお七夜のメインイベントとも言える、命名式

赤ちゃんに名前を授け、名前と生年月日、名前の由来などを書いた半紙や命名書を飾ります

写真撮影

赤ちゃんがいれば何はなくとも写真撮影です(笑)

赤ちゃんだけの写真、赤ちゃんと命名書の写真、親族の集合写真、親族のそれぞれと赤ちゃんとのツーショット、赤ちゃんとお祝い膳の写真など、撮影ショットのバリエーションはたくさん・・・

いや、無数にあります

手形・足形をとる

産まれて7日目の赤ちゃんの手足は本当に小さいですよね

その手足を、手形・足形に残しましょう

あとでとても記念になると思います

写真にも撮って、アルバムに入れるといいですね!

食事会

集まったメンバーでお祝い膳を囲みます

お祝い膳は鯛やお赤飯など、おめでたい食材や料理で揃えます

お七夜の流れとは?お七夜の流れなどを詳しくご紹介!

次に、あくまで一例ですが、お七夜の流れを紹介していきます

また、どうしてその流れがよいのか、理由もあわせて説明していきましょう

お七夜の流れ例

①はじめの挨拶

②命名式

③食事会

④手形・足形をとる

⑤適宜、記念撮影

⑥おわりの挨拶

①挨拶について

パパママだけだったり、ママ実家のメンバーだけだったりという場合、挨拶など正式な式次第は必要ないかもしれません

しかし、大人数が集まる場合などは簡単でもよいので主催者が挨拶した方がよいでしょう

もちろん、それなりに人が集まるけど堅苦しいのは苦手だという場合もあるでしょうから、必要に応じて省いてしまっても良いと思います

②命名式について

挨拶以降の流れですが、やはり命名式を最初にした方がよいでしょう

お七夜のあいだずっと赤ちゃんを名前で呼ぶことになるので、最初に由来もあわせてお披露目をしておいた方が流れとして自然かと思います

③食事会について

また、③の食事会は④の手形・足形よりも先にした方がよいでしょう

というのも、手形・足形をとる人は絵の具などで自分の手が汚れる可能性があるからです

汚れた手で食事をするのは周りの人も含めてちょっと気になってしまいますよね

そしてもう一つ、手形・足形を取られて赤ちゃんが泣いてしまうと、ゆったりと食事をする雰囲気でなくなってしまう、という理由もあります

お七夜の流れ例について、補足

最後に、上記の流れについて少々補足です

当然ながら、その家族によって望ましい順番はさまざまです

絵の具を使わないキットで手形・足形をとる場合は食事より前でもいいかもしれません

また、全体的に時間がタイトだという場合は、最初から食事を始めておいて、途中で命名式をはさんだりしながら進めると安心かもしれません

写真撮影は「適宜」としましたが、例えばパパや義父さんがカメラマンとして交代で撮影などできるといいですね

赤ちゃんの機嫌がよい時、手足が汚れる前、食事を食べる前など、きれいな状態の時をねらって良い写真を残しておきましょう

ポーズを決めたりカメラ目線の写真以外にも、パパママの自然な笑顔や赤ちゃんの泣き顔など、貴重なショットはたくさんあります

あとで親族の他のメンバーにも見せる可能性がありますので、記念になる写真をしっかり残しておきましょう

お七夜でやることって?【まとめ】

以上、お七夜でやることとその流れの例をご紹介してきました

最初のイベントですし、

「親族を読んで挨拶をするなんて結婚式以来だ・・・」

と緊張するパパさんもいるかもしれませんが、主役はあくまで赤ちゃんなので、どうか緊張せず、主役が引き立つようにさりげなく自然体でいてください

あらかじめお七夜の進め方が頭に入っていれば、ママも食事を出すタイミングなどに困らないですよね

とは言っても主催者の考え方や地域差などもあるかと思いますので、それぞれの家族のやり方を尊重してくださいね!